- TOP

- +1コンテンツ ライブラリー

- 学校トイレのいま、そしてこれから

学校を取り巻く環境変化とともに、トイレにおいても新たな課題やニーズが生まれています。

今回、校舎の建て替えや改修を計画されている自治体の方にお集まりいただき、これからの学校トイレの未来像を探りました。

-

豊貞 佳奈子

学校のトイレ研究会

会長

福岡女子大学

国際文理学部

環境科学科

教授 -

小林 祐紀さん

渋谷区

経営企画部

施設整備課

機械設備係

主査 -

大内 義鷹さん

渋谷区

教育委員会事務局

教育政策課

学校施設整備第三係

主任 -

三嶋 聡さん

目黒区

資産経営部

施設整備課

施設整備係

係長 -

加賀美 大雅さん

目黒区

資産経営部

施設整備課

施設整備係

係長

学校を取り巻く環境変化とともに、

トイレにおいても新たな課題や

ニーズが生まれています。

今回、校舎の建て替えや改修を計画されている

自治体の方にお集まりいただき、

これからの学校トイレの未来像を探りました。

新しい時代の学校トイレとは?

ここからは、現在ご計画中の新築や増改築の学校施設やトイレについてお話をお聞きしたいと思います。─

目黒区

渋谷区

ここからは、現在ご計画中の新築や増改築の学校施設やトイレについてお話をお聞きしたいと思います。─

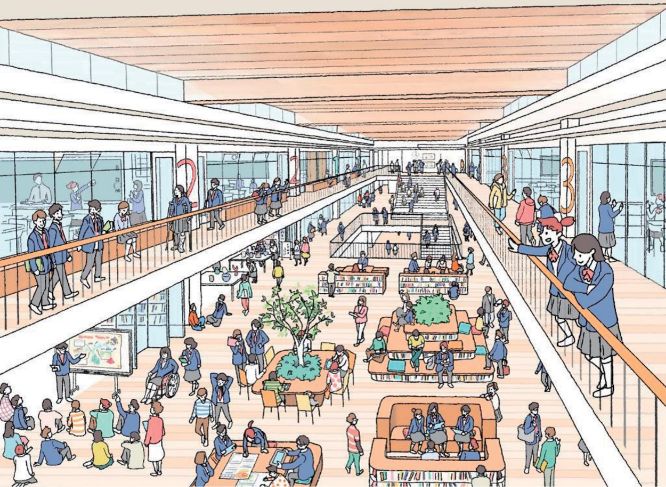

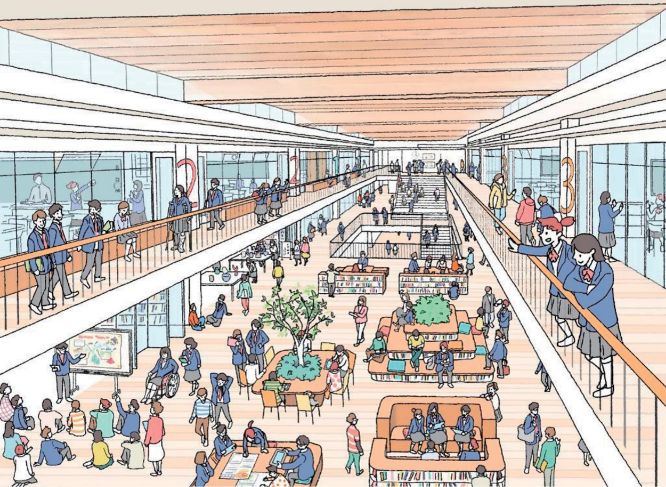

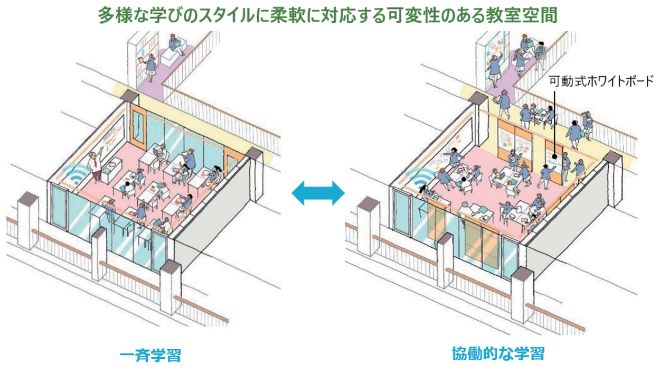

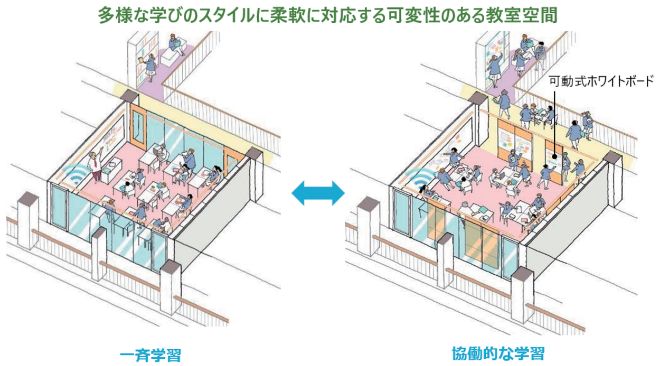

加賀美(目黒区)目黒区は、学校施設の老朽化が進み、それを更新していくべき状況にあり、区有施設見直し計画や学校施設更新計画を定めています。基本的なスタンスとしてはICT化やバリアフリー化などいろいろなニーズが出ており、既存の改修では対応が難しい部分もあるため、建て替えという方向に進んでいます。方向性については、文部科学省の有識者会議の報告書にある通り、学校施設全体が学びの場となるよう求められていると考えています。もはや教室内でのみ授業をして、廊下は移動するためだけの空間ではありません。同時に、トイレもこれまでのように単にブースが並び、排泄のためだけに使う空間ではなく、清潔で安心して利用できる環境を整えることで、学校全体の快適さにつながるような場所にしていきたいと考えています。また、LGBTQの児童・生徒や、クールダウンが必要な子などへ配慮した、柔軟で多様な使い方ができるトイレ空間を検討していきたいと思っています。

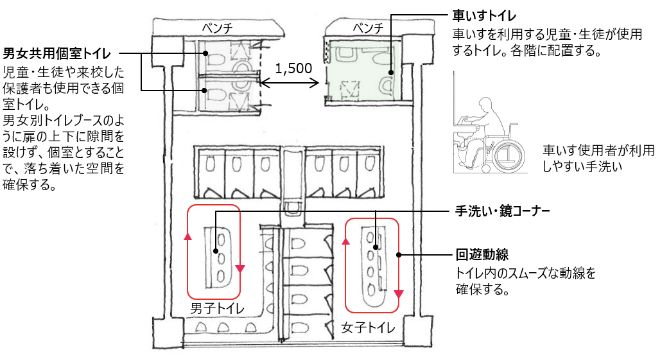

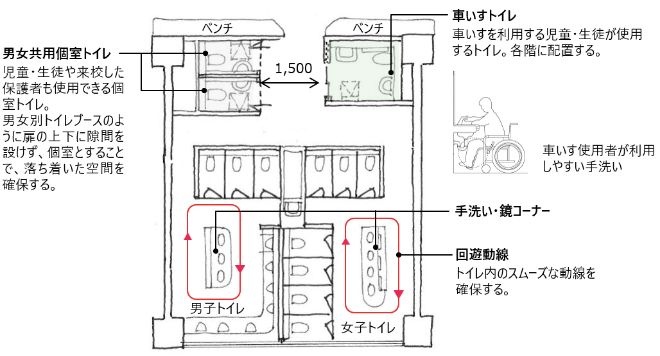

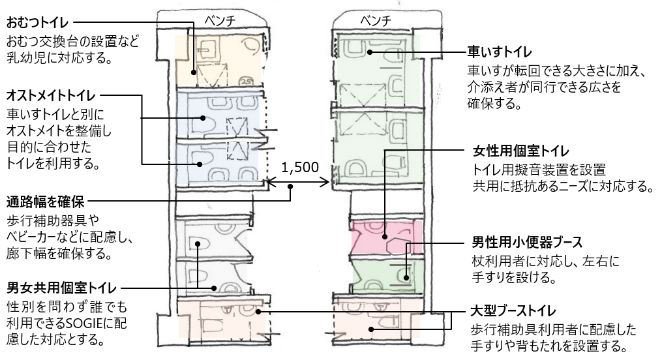

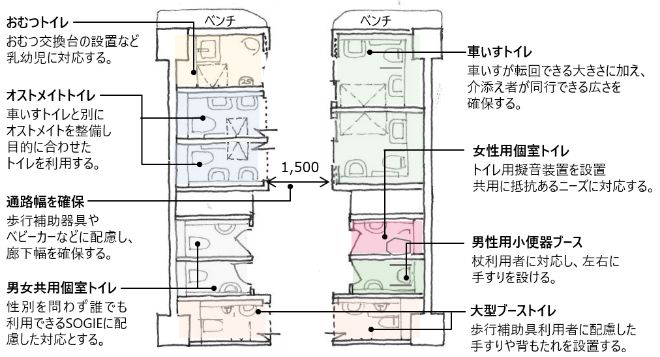

三嶋(目黒区)具体的な事例として向原小学校の計画を紹介します。同校には区民の方も使える複合化された施設があり、学童クラブや児童館、貸し会議室といった施設が設けられます。教室の前にはオープンスペースを配するレイアウトになっています。トイレは、メインの男女別トイレに加えて、いろいろな用途に配慮した「個室トイレ」という新しい概念を導入します。仮称「誰でもトイレ」となっていますが 名前は検討中です。目的としては、 LGBTQの方や、ちょっと落ち着きたいときに入れるような、すべての方が安心して使えるトイレを整備したいと考え、閉塞感をなくすよう回遊できるレイアウトとし、通路に縦ルーバーを施すことで外部からの目線にも配慮しています。内装はクロス等を用いてあたたかい雰囲気にし、照明も暖色系を考えています。扉は基本内開きですが非常時に外開きにできる建具を採用します。

加賀美(目黒区)体育館開放時はこの「個室トイレ」を使う形となります。実際に運用し、状況を注視しながら、その先の運用を検討していきたいと思っています。「個室トイレ」については 従来のブースより広めにつくり、フィッティングボードなども設置して児童の着替え等の需要にも応えられるようにしています。

豊貞(研究会 会長)小学校と中学校では、年齢の違いから児童・生徒のトイレの使い方や使う際の気持ちも変わってくると思いますが、考え方に違いがあれば教えてください。

加賀美(目黒区)基本の考えは同じですが、中学生になると年齢も上がり、男女共用で使うことへの抵抗感や周囲からの視線を気にする子も増えてくると思います。なので中学校では、便器の数を減らして、オープンすぎない場所に配置するなど、小学校とレベル感を変えて計画しています。

豊貞(研究会 会長)従来のトイレですと出入り口付近に手洗いがあり、そこで子どもたちがおしゃべりなどをしていると個室から出にくくなることもあります。お示しいただいたプランでは個室の中に手洗い器を設けられていて、そういったことも軽減されそうですね。

大内(渋谷区)渋谷区も築50年以上の建物が4割を超えており、現在ロードマップを作成して、今後20年で22校の建て替えの計画を推進しています。新しい校舎については、図書館や区役所の出張所などと複合化して建物の効率性を向上させていくことを目標としています。その際にはさまざまな方が施設を利用されることになるので、セキュリティやバリアフリーの整備もしていく計画です。また、今まであった単純な廊下もラーニング・コモンズという広い共有スペースになり、教室と教室をつなげたり、廊下に机を持ってきて、さまざまな授業をしたりするなどの可変的な学びができるようにしています。トイレについては男女共用の個室トイレを設けたり、さまざまな方が利用できるよう、各階に広めの個室を確保していきます。学校によって異なりますがオストメイト対応やベビーシート、着替え用のボードも設置する計画を進めています。特に男女共用個室トイレについては目につきづらい場所でありながら、誰もが気兼ねなく使えるような配慮も必要だと思っています。

小林(渋谷区)家庭的な空間づくりも大切ではないか、との意見もいただき、プラスアルファの面でデザイン等を検討しています。

加賀美(目黒区)内装という観点では、トイレは特に清掃への配慮が欠かせないので利用頻度と清掃性のバランスを考えながら仕様を決めています。加えて、個室トイレはできるだけ落ち着ける家庭的な雰囲気の内装を意識しています。

豊貞(研究会 会長)トイレによって内装を変えることで子どもが好きなトイレを選べますね。

加賀美(目黒区)「個室トイレ」を”男女別トイレに行けない子が行くトイレ”という位置づけにはしたくないので、他のトイレと内装を変えることで個室トイレにしかないメリットを強調して、より行きやすい環境にできればいいなと考えています。使いやすくなる理由になればといいなと。

豊貞(研究会 会長)自分たちの教室を超えてさまざまな場所で学ぶ環境があることで、自分たちが普段使うトイレに対する捉え方も変わってくるかもしれないですね。

加賀美(目黒区)校舎の面積には制限があるので現実的にどこまでニーズを反映させて整備していくかで悩むと思うのですが、優先的に実現したい事柄はありますか。

小林(渋谷区)バリアフリートイレや広めのブースは優先度が高いと考えています。またオストメイト対応にも留意しています。

加賀美(目黒区)目黒区では、男女共用個室トイレは複数設置したいと考えています。

LGBTQ団体の方と意見交換をさせていただいた際に一つしかないとそれを使いたい方が気を使い、使いづらくなってしまうという声がありました。複数あれば自分が使ってももう一つは空いているので気持ちのハードルを下げられるメリットがあります。

豊貞(研究会 会長)2つあることで安心して使える。それがこのトイレを使う選択肢になるかもしれないですね。

三嶋(目黒区)さらに、カウンセリング室や保健室、会議室をそれぞれ配し、不登校の子どもの登校時に利用できる部屋として計画しています。その子どもたちがトイレを使う場合は「個室トイレ」を利用できるよう検討しています。

加賀美(目黒区)昇降口も分けてあげたいと考えていまして、メインとは別に時間をずらして入れる箇所を設け、「個室トイレ」もなるべく近くに配置することで他の子どもと会わない選択ができると思っています。

大内(渋谷区)渋谷区も考え方としては近く、昇降口とは別で保健室へも外から直接入れるようにし、トイレもその近くに配置するよう検討しています。特別支援教室がある学校では、そばに専用のトイレを設け、シャワー室も整備しています。

また、学校は地域の皆さんのものでもあるので利用者が増えればそれぞれの用途に合わせた整備が必要になります。地域の方の話に耳を傾け、現場の先生方にお話をお聞きし、なるべく皆さんが使いやすいように計画を進めています。

小林(渋谷区)「個室トイレ」の場所について、男女トイレの近くがよいか離れた所がよいか悩むのですが、目黒区ではどうお考えですか。

加賀美(目黒区)決まりは作ってはいませんがなるべく男女トイレとは離れた場所の方がいいかなと思っています。すぐ隣にあると使いづらいと感じる子もいるでしょうし、そこのトイレを使っていることを気づかれにくい、ある程度の距離感があったほうがいいと考えています。

豊貞(研究会 会長)配置も悩ましいと思いますが、子どもたちにアンケートを取ると「人の目が気になる」と答える子が4分の1くらいいます。その内容を聞くと「トイレに入る瞬間の目線が気になる」という答えが最も多く、配置とあわせて出入り口のあり方も大事だと感じています。

最後に、新しい時代の学校施設のあり方を考えたときにトイレはこれまでと比べてどう変わっていくとお考えでしょうか。

また、学校施設の中でトイレはどういう存在で、どういう役割があると考えられていますか。─

最後に、新しい時代の学校施設のあり方を考えたときにトイレはこれまでと比べてどう変わっていくとお考えでしょうか。

また、学校施設の中でトイレはどういう存在で、どういう役割があると考えられていますか。─

加賀美(目黒区)新しい時代の学びを実現する学校においては「学校施設全体が学びの場」となることが重要であり、トイレについても排泄するためだけの空間ではなく、そういった考え方が必要だと思います。

また、決まった使い方しかできないのではなく、手を加えやすい設計も重要になりますし、目黒区としてもいろいろなことに挑戦しながら、時代の変化に応じて、都度軌道修正していく柔軟さが求められていると感じています。

三嶋(目黒区)かつて子どもたちが気持ちを整理したり、落ち着ける場所としてDEN※が設けらることがありました。その背景から同じような悩みはずっと前からあり、今後はトイレがその役割の一部を担うかもしれません。DENとトイレの関係のように、ちがう視点から見るとちがった解決策が出てくるのではないかと思います。スペースがないと何もできないので、一番重要なのは、計画の最初の段階から必要な要素を含めていくことだと思います。

大内(渋谷区)使う人もいろいろな方がいらっしゃるので、その方々に合わせた施設の整備が必要だと思っています。トイレは、毎日複数回誰もが使う場所なので、落ち着けない場所だと普段の生活にも支障があります。特に多感な年代の児童・生徒が少しでも安らげる空間に整備ができたらと思います。また、つくって終わりではなく、50年後、100年後も、トイレを使う人たちに、私たちがチャレンジした想いなどを伝えていくためにマニュアルを整備するなど、受け継いでいくための仕掛けや工夫も大事だと改めて感じました。

小林(渋谷区)トイレは排泄のための場所という考えが強かったのですが、自身を振り返ってみるとコミュニケーションの場であったり、逆に一人になりたい時にも利用していたことを思い出しました。この5、6年でトイレに対する多様な考え方が生まれていると感じています。渋谷区としても男女共用個室トイレの場所や内装や設備、機能など多方面で悩みながら進めているところなので、今日は貴重なお話を聞け、今後の整備の参考になりました。

豊貞(研究会 会長)今日は様々なお話がありましたが、先進事例をお示しいただいて、新しい時代のトイレが実際に提案され、さらにブラッシュアップの過程にあることをとても嬉しく思いました。

学校が複合施設や避難所など多種多様な使われ方をすることで、トイレは今まで以上に優先されるべき存在であると改めて思いました。トイレについての研究は奥が深く、皆さんがとても想いを持って学校施設整備に携わられていることに感動しました。